Makroökonomie

In der Makroökonomie geht es darum, gesamtwirtschaftliche Prozesse einer Volkswirtschaft zu beschreiben. Grundlagen aus diesem Bereich helfen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Die wichtigste Investitionsentscheidung besteht beispielsweise darin, Geld nicht einfach auf einem Tagesgeldkonto liegen zu lassen oder unter dem Kopfkissen zu sparen – warum, wird im Kapitel Inflation deutlich.

Geldmenge

Die Geldmenge umfasst die gesamte Menge, die in einer Volkswirtschaft verfügbar ist, und hat entscheidenden Einfluss auf Preise, Inflation und Zinsen. Sie wird von der Zentralbank beeinflusst – etwa durch Bargeldproduktion, Mindestreserven bei Geschäftsbanken und den Leitzins. Ein niedriger Zins erleichtert Kredite, erhöht die Buchgeldschöpfung und stimuliert Investitionen und Konsum.

Makroökonomisch werden verschiedene Geldmengen definiert:

- M0: ist die Menge allen Bargelds, welches im Umlauf ist.

- M1: M0 + Sichteinlagen (Giro- und Tagesgeldkonten) Damit ist die Menge M1 die Geldmenge, die unmittelbar für den täglichen Zahlungsverkehr zur Verfügung steht.

- M2: M1 + kurzfristige Spar- und Termineinlagen

- M3: M2 + langfristige Einlagen und kurzfristige Anleihen

Kauft die Zentralbank Anleihen, wandert Geld aus M3 in M1 und steht unmittelbar für Konsum oder Investitionen zur Verfügung. Dieser Kauf basiert auf reiner Buchgeldschöpfung und erhöht unmittlebar die Geldmenge. Wird die Geldmenge expansiv über dem Wirtschaftswachstum ausgeweitet, entsteht Inflation.

Inflation

In der Inflation verliert das Geld generell an Kaufkraft, d.h. die Preise für Güter steigen.

Berechnung der Inflation

Das Bundesamt erstellt für die Berechnung der Inflation einen Warenkorb, der die typischen Ausgaben in Güter wie Dienstleistungen, Miet- und Nebenkosten, Kleidung, Lebensmittel, Transport und Gesundheitsversorgung eines durchschnittlichen Haushalts repräsentieren soll.

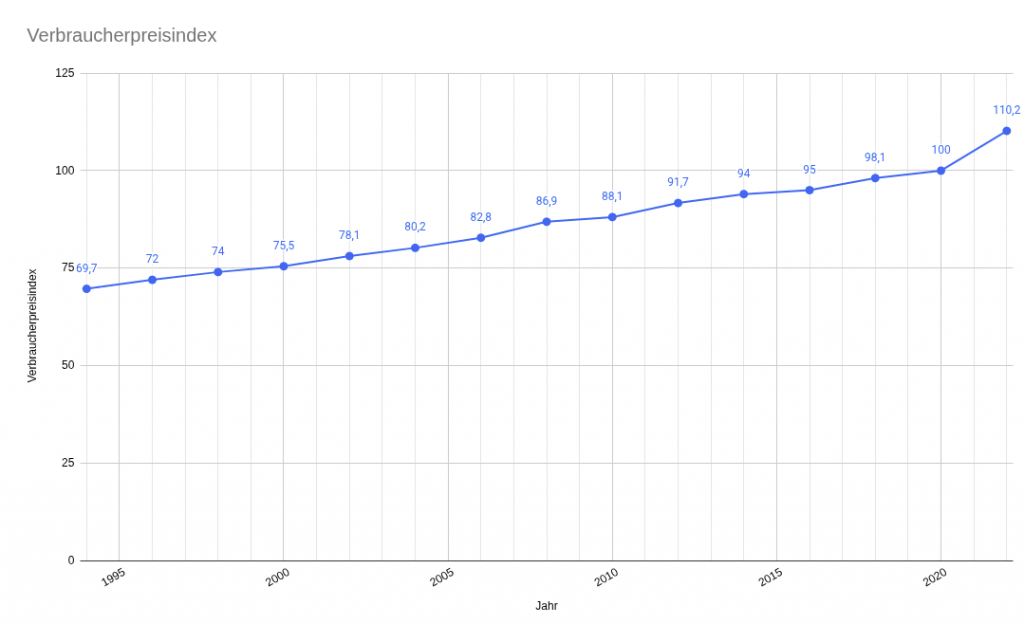

Aus diesem Warenkorb heraus wird ein Preisindex erstellt und über die Jahre dokumentiert, um die Veränderungen im Warenkorb festzuhalten. Der Preisindex wäre hier der Verbraucherpreisindex (VPI), der aus Perspektive der Konsumenten – also der Endverbraucher – erstellt wird.

Das obige Bild zeigt den Verbraucherpreisindex zum Referenzjahr 2020. Ein Warenkorb der dort 100 Euro gekostet hat, hat 1995 66,7 Euro gekostet und im Jahr 2022 110,2 Euro. Im Jahr 2021 hat lag laut Statistischem Bundesamt der Warenkorb bei 103,1 Euro. Die Inflationsrate errechnet sich aus:

$$Inflationsrate = \frac{(\text{Preisindex aktuelles Jahr} – \text{Preisindex im Vorjahr})}{\text{Preisindex im Vorjahr}} \cdot 100$$

Damit betrug die Inflation im Jahr 2022:

$$Inflationsrate_{2022}=\frac{(110,2-103,1)}{103,1}\cdot 100 = 6,89\%$$

Regierungen und Zentralbanken streben eine Inflation von 2% an. Da Staaten hoch verschuldet sind, senkt das die Schuldenlast und die Verbindlichkeiten, denn 2% Inflation bedeuten, dass nach 35 Jahren das Geld nur noch die halbe Kaufkraft besitzt, also nur noch halb so viel wert ist. Bei einer Inflation von 6,89% im obigen Beispiel, würde Geld unter dem Kopfkissen bereits nach

$$Halbwertszeit_{6,89\%}=\frac{\ln(2)}{\ln(1,0689)}=10,4 \text{ Jahre}$$

nur noch halb so viel wert sein. Da Gehälter und Renten nicht im selben Maße steigen wie die Inflation, bedeutet das zum einen, dass das reale Nettoeinkommen in Zeiten größere Inflation in der Regel sinkt. Außerdem sinken nominell die Verbindlichkeiten des Staates bei den Rentenzahlungen, so dass immer mehr Menschen von der Altersarmut betroffen sind, wenn sie sich allein auf das staatliche Rentensystem verlassen.

Inflation ist letztlich eine enorme Enteignung und Besteuerung und jeder, der Geld auf dem Bankkonto hat verliert durch Inflation an Kaufkraft – immer. Für Investoren bedeutet dies: Vermögenswerte, die inflationsresistent sind (Aktien, Immobilien, Rohstoffe), schützen das Kapital.

Ursachen der Inflation

In unserem Obigen Beispiel lagen die Ursachen für die starke Inflation im ausbrechenden Ukraine-Krieg und die durch externe Einflüsse und falsche politische Maßnahmen erzeugte Energieknappheit, die die Energiepreise in die Höhe schnell ließ. Zusätzlich gab es auch durch erhöhte Nachfrage von Ressourcen nach der Coronamaßnahmenzeit, in der die Produktion in westlichen Ländern stark heruntergefahren wurde und im Anschluss die Nachfrage wieder stark anstieg, einen Rohstoffmangel, da Rohstofflieferanten inzwischen global andere Abnehmer gefunden und neue Verträge geschlossen haben.

Diese Energiekosten und Rohstoffnachfrage schlugen sich auf die Produzenten und Erzeuger nieder. Die Kosten der Produzenten werden ebenfalls in einem Index festgehalten, dem Erzeugerpreisindex (EPI), der als Frühindikator für die Inflation gilt, weil alle Produktionskosten, also Energie, Arbeiter, Rohstoffpreise und Steuern und Abgaben (z.B. LKW-Maut) an die Endverbraucher weitergereicht werden. Vorboten für höhere Erzeugerpreise sind demnach steigende Rohstoffpreise, während fallende Rohstoff- und Energiepreise sich positiv auf Erzeugerpreise und damit Verbraucherpreise und Inflation auswirken.

Neben diesen Ursachen sind also zusammenfassend zu nennen:

- Ausdehnung der Geldmenge durch Zentral- und Geschäftsbanken über dem Maß der Wertschöpfungssteigerung im Währungsraum

- Staatsverschuldung / Hohe Staatsquote und damit in Folge:

- höhere Neuverschuldung und Zinslast

- Steuern, Zölle (z.B. Steuern auf Nikotin-Produkte, höhere Maut, neue Steuern)

- Subventionen und Umverteilung (immer Ineffizienter als der freie Markt)

- Staatliche Auflagen / Fehlentscheidungen in der Politik

- höherer Mindeslohn

- Lieferkettenschutzgesetzt

- Wärmeplanung (Abgaben für Kommunen)

- Auflagen für Immobilien (Baukosten in Deutschland: 5000 €/m², in Österreich: 3500 €/m²)

- Energiewende mit hohen Strom und Energiekosten

- Höhere Nachfrage durch andere Effekte, z.B. durch externe Schocks (Überschwemmungen)

- Höhere Nachfrage durch lockere Geldpolitik (z.B. Null-Zinspolitik führte zu erhöhter Immobiliennachfrage nach der Finanzkrise)

- Geringeres Angebot (z.B. schlechte Ernte Kakoa im Jahr 2024/2025)

- Angebotschock durch Krisen (z.B. Ölkrise)

- Währungsschwankungen (schwacher Euro/starker US-Dollar erhöht Importkosten für Rohstoffe)

Folgen der Inflation

Neben den angesprochenen Effekten sinkender Reallöhne, Renten und Altersarmut, führt die expansive Geldmengenausdehnung zu einem weiteren Effekt, dem Cantillion-Effekt.

Cantillion-Effekt

Der Cantillon-Effekt wird nach dem französisch-irischen Ökonomen Richard Cantillon (1680-1734) benannt. Der Effekt besagt, dass von einer Erhöhung der Geldmenge nicht alle Wirtschaftszweige und Gruppen gleichermaßen profitieren. Vielmehr profitieren in erster Linie die Gruppen, die nah am Geldschöpfungsprozess sitzen und denen das Geld als erstes zur Verfügung gestellt wird. Dadurch können diese Gruppen auf dem Markt einkaufen oder investieren, bevor durch (die von ihnen) erhöhte Nachfrage die Preise angepasst werden, während andere erst ganz zum Schluss von Lohnerhöhungen profitieren, und die Preise davor schon lange gestiegen sind.

Während der Arbeitnehmer als großer Verlierer erst dann eine Gehaltserhöhung bekommt, wenn die Preise bereits gestiegen sind, sind die Hauptprofiteure der Geldemengnausweitung die Gruppen, die nah am Geldschöpfungsprozess sitzen, also:

- Banken und Finanzinstitute

- Regierung und öffentliche Einrichtungen

- vom Staat geförderte Vereine, Stiftungen, ggf. Medienhäuser

- große Unternehmen und Investoren, die nah an der Geldschöpfung sitzen oder Subventionen erhalten, können das Geld für Expansion, Übernahmen oder Investitionen in Vermögenswerte benutzen.

- Investoren in Finanzmärkten, denn die Finanzmärkte reagieren sehr schnell auf die Erhöhung der Geldmenge, was zu steigenden Aktienkursen führt. Hier spielt insbesondere die Erwartung der Geldmengenänderung eine große Rolle.

Gerade der letzte Punkt ist sehr wichtig zu verstehen. Denn spätestens hier kann man sich wiederfinden, insbesondere dann, wenn man nicht zu den vorher genannten Gruppen gehört.

Deflation

In der Deflation sinken Preise und die Kaufkraft des Geldes steig.

Ursachen einer Deflation

Ursachen für eine Deflation sind u.a.

- ein Rückgang der Nachfrage, der zu einem Überangebot der Güter führt, was die Preise senkt

- technologischer Fortschritt, der die Produktionskosten senkt und mit dem man Güter einfacher und effizienter herstellen kann

- ein Überangebot von Gütern aufgrund saisonaler Schwankungen – z.B. ein ausgezeichnetes Erntejahr

- eine Verringerung der Geldmenge, durch eine restriktive Geldpolitik, z.B. höheren Leitzins, was dazu führt, dass weniger investiert wird und die Nachfrage sinkt.

Die Folgen einer Deflation sind neben einem Rückgang von Investitionen, Produktion und Beschäftigung, auch geringere Steuereinnahmen und damit eine real steigende Schuldenlast. Aus dem Grund möchten Regierungen und Staaten eine Deflation vermeiden.

Geld- und Fiskalpolitik

Es folgt nun eine kurze Erklärung, wie Zentralbanken und Staaten auf Inflation und Deflation reagieren. Gleichzeitig beschreibe ich eine Geldpolitische Maßnahme, in der Staaten sich ihrer Schuldenlast gezielt entledigen.

Inflationsbekämpfung

Zentralbanken bekämpfen Inflation mit höheren Zinsen und einer restriktiven Geldpolitik. Dadurch wird die Kreditaufnahme teurer, Liquidität im Markt sinkt und die Nachfrage geht zurück. Größere Investitionen (z.B: Auto oder Haus) werden bei hohen Zinsen von Verbrauchern gemieden.

Die Zinserhöhung hat aber auch selbstverstärkende Effekte, da für verschuldete Unternehmen die Finanzierungskosten steigen und diese Kosten an die Endverbraucher weitergereicht werden.

Auch der Staat hat mit seiner enormen Verschuldung höhere Zinskosten bei der Ausgabe von Anleihen. Er müsste nun entweder seine Ausgaben senken oder zeitverzögert Steuern erhöhen, um die Lücke zu schließen. Ausgaben werden jedoch in der Regel nie gesenkt, hingegen werden Steuern regelmäßig erhöht oder neue Abgaben eingeführt, was zu einer Kostenspirale für Verbraucher und Steuerzahler führt.

Deflationsbekämpfung

Zentralbanken reagieren auf Deflation mit einer Senkung der Leitzinsen. Dadurch werden Kredite billiger, Investitionen und Konsum steigen. Ebenso fangen Zentralbanken an, Anleihenkäufe durchzuführen, was mehr Liquidität in den Markt spült.

Staaten erhöhen ihre Staatsausgaben, senken Steuern oder verteilen Finanzspritzen in Form von Subvention, was die Nachfrage erhöht. So wurde in der Finanzkrise z.B. in Deutschland die Abwrackprämie für alte Autos eingeführt, um hier die Nachfrage anzukurbeln.

Finanzielle Repression

Finanzielle Repression beschreibt Maßnahmen, mit denen Staaten ihre Schuldenlast indirekt verringern – zulasten der Sparer. Typische Instrumente sind:

- Niedrig- oder Negativzinsen: Zentralbanken halten Zinsen künstlich niedrig, während die Inflation höher liegt. Real verliert der Sparer Jahr für Jahr Vermögen.

- Kapitalverkehrskontrollen: Beschränkungen bei Auslandsinvestitionen oder Kapitalflucht.

- Regulatorischer Zwang: Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds müssen Staatsanleihen halten, auch wenn diese real Verluste bringen.

- Steuerpolitik: Höhere Abgaben oder Sondersteuern verstärken die Umverteilung vom Bürger zum Staat.

Die Wirkung: Staatsschulden schrumpfen real, weil sie mit „entwertetem“ Geld zurückgezahlt werden können. Für den Bürger bedeutet das hingegen eine schleichende Enteignung seines Vermögens. Der Zustand der finanziellen Repression gibt es weit häufiger als Gedacht.

Die Phasen waren:

- 1945-1980

- 1970er Jahre während der Ölkrise

- 2008 bis heute (seit der Finanzkrise liegen die Zinsen unterhalb der Inflation, auch seit dem Ukraine-Konflikt)

Sektoren

In der Volkswirtschaft werden die wirtschaftlichen Aktivitäten und Arbeitsplätze in verschiedene Sektoren eingeteilt. Diese Sektoren repräsentieren verschiedene Stufen der Produktion und Dienstleistungen, die in der Wirtschaft stattfinden. Die gängigste Unterteilung umfasst den primären, sekundären und tertiären Sektor.

Primärer Sektor

Der primäre Sektor umfasst die Gewinnung und Nutzung natürlicher Ressourcen. Dieser Sektor ist fundamental, da er die Rohstoffe liefert, die für die Produktion in den anderen Sektoren notwendig sind. Typische Aktivitäten im primären Sektor sind:

- Landwirtschaft: Anbau von Nahrungsmitteln und anderen Nutzpflanzen.

- Forstwirtschaft: Bewirtschaftung und Nutzung von Wäldern für Holz und andere Produkte.

- Fischerei: Fang und Zucht von Fischen und anderen Meeresfrüchten.

- Bergbau: Abbau von Mineralien und anderen Bodenschätzen.

Global versuchen sich Staaten in diesem Bereich vorteilhaft zu positionieren, durch Handelsbeziehungen oder gar Krieg und den Diebstahl von Bodenschätzen. Oft kommt es hier zu geopolitischen Spannungen.

Sekundärer Sektor

Der sekundäre Sektor umfasst die Verarbeitung der im primären Sektor gewonnenen Rohstoffe zu fertigen Produkten. Dieser Sektor ist oft auch als Industriesektor bekannt. Typische Aktivitäten im sekundären Sektor sind:

- Verarbeitende Industrie: Herstellung von Konsumgütern und Industriegütern.

- Bauwirtschaft: Bau von Gebäuden und Infrastrukturprojekten.

- Energieerzeugung: Produktion von Elektrizität und anderen Energieträgern.

Ein großer Teil der Wertschöpfung findet in diesem Sektor statt, teilweise wird er aber in andere Länder mit kostengünstigeren Produktionsmöglichkeiten ausgelagert.

Tertiärer Sektor

Der tertiäre Sektor umfasst Dienstleistungen und den Handel. Dieser Sektor hat in vielen entwickelten Ländern den größten Anteil an der Wirtschaft. Typische Aktivitäten im tertiären Sektor sind:

- Handel: Verkauf von Waren im Einzel- und Großhandel.

- Finanzdienstleistungen: Banken, Versicherungen, Investmentfirmen.

- Bildung: Schulen, Universitäten, Weiterbildungseinrichtungen.

- Gesundheitswesen: Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime.

- Freizeit und Tourismus: Hotels, Restaurants, Reisebüros.

- Transport und Kommunikation: Logistikunternehmen, Telekommunikationsdienste.

Jeder Sektor einer Volkswirtschaft ist wichtig uns hat eine unterschiedliche Bedeutung, baut jedoch meist auf dem vorherigen Sektor auf. Je nach Volkswirtschaftlicher Entwicklung ist ein Sektor – wie der Primäre, die Rohstoffbeschaffung – ausgegliedert oder aufgrund der Rohstoffarmut eines Landes in andere Länder verlegt.

Sektoren der Finanzmärkte

An den Finanzmärkten werden andere Sektoren definiert, die sich aber an die Sektoren des vorherigen Kapitels anlehnen. Bei der Einteilung in Sektoren geht es darum, Unternehmen einer Volkswirtschaft besser kategorisieren zu können. Die Einteilung soll Investoren helfen, ihre Investitionen besser diversifizieren und analysieren zu können. Als Standard hat sich die Kategorisierung von MSCI und S&P Global durchgesetzt, die elf Sektoren unter dem Acronym GICS definiert haben. Das Kürzel GICS steht für Global Industry Classification Standard.

- Energie

- Materialien

- Industrie

- Zyklische Konsumgüter

- Nicht-zyklische Konsumgüter

- Gesundheit

- Finanzen

- Informationstechnologie

- Kommunikationsdienste

- Versorgungsbetriebe

- Immobilien

Im folgenden eine kurze Beschreibung.

Energie

Unternehmen, die in der Exploration, Produktion, Veredelung und Vertrieb von Energierohstoffen tätig sind, einschließlich Öl, Gas, Kohle und erneuerbare Energien.

Beispiele: ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell.

Materialen

Unternehmen, die Rohstoffe und Grundmaterialien produzieren, darunter Chemikalien, Baustoffe, Metalle und Bergbauprodukte.

Beispiele: DuPont, BASF, Rio Tinto.

Industrie

Unternehmen, die in der Herstellung und Bereitstellung von Industriegütern und Dienstleistungen tätig sind, darunter die Industriegruppen Maschinenbau, Bauwesen, Verteidigung, Transportwesen und hochwertige Dienstleistungen.

Beispiele: General Electric, Caterpillar, Boeing, Cintas, Sixt, DHL, Union Pacific.

Nichtzyklische Konsumgüter

Unternehmen, die grundlegende Güter und Dienstleistungen anbieten, die unabhängig von der Wirtschaftslage konstant nachgefragt werden (z.B. Lebensmittel, Getränke, Haushaltsprodukte, Tabak und Genussmittel).

Beispiele: Procter & Gamble, Coca-Cola, Unilever, McDonald’s und BAT.

Zyklische Konsumgüter

Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen stärker von wirtschaftlichen Schwankungen abhängen (z.B. Automobile, Luxusgüter, Einzelhandel).

Beispiele: General Motors, Volkswagen, Nike, LVMH, Yum! Brands.

Gesundheitswesen

Unternehmen, die Gesundheitsdienstleistungen und Produkte anbieten, darunter die Gruppen Pharmazeutika, Biotechnologie, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleister.

Beispiele: Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Sartorius, Carl Zeiss Meditec, Danaher, Stryker

Finanzwesen

Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, einschließlich der Gruppen Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Investmentgesellschaften.

Beispiele: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Allianz, MSCI, S&P Global

Informationstechnologie

Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Computertechnologie und digitale Kommunikation anbieten, einschließlich Software, Hardware und IT-Dienstleistungen.

Beispiele: Microsoft, IBM, Intel, NVIDIA

Kommunikationsdienste

Ein relativ neuer Sektor, der aus der Umstrukturierung des Telekommunikationssektors hervorgegangen ist. Er umfasst Unternehmen, die Inhalte und Informationsdienste anbieten, darunter soziale Medien, Unterhaltung und Nachrichten, sowie Telekommunikationsdienstleistungen, Interaktive Medien & Dienste.

Beispiele: Alphabet (Google), Facebook (Meta Platforms), Disney, AT&T, Verizon, Deutsche Telekom.

Versorger

Unternehmen, die grundlegende Versorgungsdienstleistungen anbieten, darunter Strom, Gas, Wasser und Abfallentsorgung.

Beispiele: Duke Energy, National Grid, Veolia.

Immobilien

Unternehmen, die in der Entwicklung, dem Betrieb und dem Handel von Immobilien tätig sind, einschließlich Immobilieninvestmentfonds (REITs).

Beispiele: Simon Property Group, Brookfield Asset Management, Prologis.

Unternehmensabbildung

Manche Unternehmen haben auch Überschneidungen. So ist die Firma Amazon sowohl ein Teil der Konsumgüter, als auch durch sein Cloud-Geschäft ein Kommunikationsdienstleister. So kann man Amazon zu ca. 60% Zyklische Konsumgüter, 25% Informationstechnologie, 10% Kommunikationsservice und 5% Nicht-Zyklische Konsumgüter zuordnen.

Sektorrotation

Sektoren bewegen sich oft in unterschiedlichen Konjunkturzyklen. Während Technologie boomen kann, schwächelt vielleicht Gesundheit – oder umgekehrt. Diese Sektorrotation eröffnet Chancen für günstige Einstiege, gemäß der alten Kaufmannsregel: Im Einkauf liegt der Gewinn. Auf finviz.com werden Aktien in Sektoren unterteilt und einer Heatmap dargestellt. Die Größe der Kästchen spiegelt die Marktkapitalisierung wieder. Wie Zyklen verlaufen, wird im nächsten Kapitel besprochen.

Zyklen

In der Volkswirtschaft und an Finanzmärkten spielen Zyklen eine zentrale Rolle bei der Analyse und Prognose wirtschaftlicher Aktivitäten und Trends. Wirtschafts- bzw. Branchenzyklen sind wiederkehrende Phasen des Auf- und Abschwungs. Zyklen sind ein Naturgesetz und sie gibt es immer in nicht-statischen Systemen. Hier haben Psychologie und Erwartungen, Kapital- und Kreditzyklen, Angebot- und Nachfrageschübe sowie selbstverstärkende Effekte den größten Einfluss auf den Zyklusverlauf. Besonders der selbstverstärkende Effekt oder kurzfristig wirkende exogene Schocks können exorbitante Übertreibungen in beide Richtungen verursachen – aber letztlich pendelt sich das System in ruhiger Marktstimmung wieder bei seinem von den Marktteilnehmern angenommenen fairen Wert ein. Eine Ausnahme bildete hier jedoch die Finanzkrise 2008, da sie eine systemische Krise war. Bei diesen Übertreibungen und großen Ausschläge kann man an der Börse sehr viel Geld verdienen, aber mit der falschen Handlungsweise auch sehr viel Geld verlieren.

Wirtschaftszyklen

Die Wirtschaftszyklen bzw. Konjunkturzyklen bestehen aus den vier Hauptphasen.

Expansion

Merkmale einer Expansion sind Wirtschaftswachstum, steigende Produktion, steigende Investitionen, wachsende Beschäftigung, steigende Einkommen und Konsumausgaben.

Boom

Merkmale eines Booms werden durch das höchste Niveau wirtschaftlicher Aktivität gekennzeichnet, überhitzte Märkte, volle Kapazitätsauslastung, hohe Inflation und geringe Arbeitslosigkeit.

Rezession

Merkmale einer Rezession sind ein Rückgang wirtschaftlicher Aktivität, sinkende Produktion, fallende Investitionen, Abwanderung von Industrie und steigende Insolvenzen, steigende Arbeitslosigkeit, (real)sinkende Einkommen und Konsumausgaben.

Depression

Merkmale einer Depression sind das tiefste Niveau wirtschaftlicher Aktivität, hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Produktion und Investitionen, Deflation oder geringe Inflation, selten auch Hyperinflation.

Branchenzyklen

Während die Gesamtwirtschaft nach dem obigen Hauptphasen verlaufen kann, können Branchenzyklen, die einzelne Sektoren betreffen, völlig unabhängig vom allgemeinen Wirtschaftszyklus laufen. Ich gebe zwei Beispiele.

Immobilienzyklus

Im Immobilienzyklus gibt es Boomphasen mit stark steigenden Immobilienpreisen und Bautätigkeit, gefolgt von fallenden Preisen und geringer Bautätigkeit.

Ursachen liegen beim Immobilienzyklus oft bei Zinsänderungen der Zentralbank, da fast alle Immobilienkäufe über Kredite finanziert werden.

Technologiezyklus

Es gibt bahnbrechende technologische Entwicklungen, die zur Einführung neuer Technologien, Marktveränderungen und neuen Geschäftsmodellen führen. Wie z.B. die Einführung des Internets, des Smartphones, des Automobils, voraussichtlich der KI.

Merkmale dafür sind hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, schnelle Produktlebenszyklen und rasche Innovationen, oft deutlich übertroffene Prognosen profitierender Unternehmen. Irgendwann setzt jedoch eine Sättigung ein und die exorbitante Nachfrage nach der neuen Technologie sinkt.

Finanzmarktzyklen

Die Zyklen am Finanzmarkt durchlaufen die gleichen vier Phasen wie die Zyklen in der Wirtschaft. Wirtschaft und Finanzmarkt beeinflussen sich gegenseitig, sind dennoch voneinander entkoppelt. Denn an den Finanzmärkten werden nicht nur der Ist-Zustand, sondern auch die Erwartungen gehandelt. Kostolany verglich die Wirtschaft und den Finanzmarkt (Börse) mit einem Herrchen (Wirtschaft) und seinem Hund (Börse) an langer Leine, was die wohl treffendste Darstellung ist. Das Herrchen gibt die Richtung vor, aber der Hund kann mal vor laufen, bei Fuß sein oder noch langsamer hinter dem Herrchen sein, dabei das Herrchen ausbremsen oder mal nach vorne ziehen.

Die Finanzmarktzyklen beinhalten:

- Bullenmarkt mit

- steigenden Kurse,

- steigende Stimmung

- Markthöhepunkt mit

- Erreichen der Höchststände

- Stimmung ist euphorisch

- Bärenmarkt mit

- fallenden Kursen

- zunehmend negative Stimmung

- Tiefpunkt mit

- Bodenbildung

- Stimmung ist am negativsten (“Blut liegt auf der Straße”)

Diese vier Phasen können in verschiedenen Sektoren zueinander verschoben sein oder gar den ganzen Finanzmarkt betreffen oder auch nur einzelne Aktien. Die Kunst besteht darin, den Einkauf von Aktien um den Tiefpunkt herum zu tätigen und den Verkauf um den Höhepunkt herum. So weit die Theorie. Den Markt zu timen ist jedoch äußerst schwer und der Versuch, das zu tun, bringt oft eine schlechtere Rendite als das langfristige Investieren mit ruhiger Hand.

Mit den Marktphasen habe ich mich intensiv auseinandergesetzt und dabei ausgehend von den Phasen des Lehrbuchs in feinerer Granularität ein eigenes System entworfen:

Stand: 2026-01-25

Makroökonomische Kennzahlen

Makroökonomische Kennzahlen geben Aufschluss über den Zustand und die Entwicklung einer Volkswirtschaft. Sie dienen Politik, Unternehmen und Investoren als Grundlage für Entscheidungen. In Wirtschaftskalendern werden sie gesondert ausgewiesen, dabei spielen insbesondere die Zahlen der US-Wirtschaft eine entscheidende rolle. Die zentralen Indikatoren sind:

Inflation

Die Inflation misst die allgemeine Preissteigerung von Waren und Dienstleistungen. Sie zeigt, wie stark die Kaufkraft des Geldes sinkt. Eine moderate Inflation gilt als Zeichen wirtschaftlicher Dynamik, während eine zu hohe Inflation oder Deflation Risiken für Stabilität und Wachstum darstellen.

Verbraucherpreisindex (VPI / CPI)

Der VPI erfasst die Preisentwicklung eines Waren- und Dienstleistungskorbs, den ein durchschnittlicher Haushalt konsumiert. Er ist der Standardindikator für die Messung der Inflation aus Sicht der Verbraucher.

Erzeugerpreisindex (EPI / PPI)

Der EPI misst Preisveränderungen auf der Produktionsstufe, z. B. Rohstoffe oder Vorprodukte. Steigende EPI-Werte können auf zukünftige Verbraucherpreisinflation hinweisen, da Unternehmen höhere Kosten an Kunden weitergeben.

Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote gibt den Anteil der Erwerbspersonen an, die keine Arbeit haben, aber aktiv Arbeit suchen. Sie reflektiert die Nutzung des Arbeitskräftepotenzials und den Gesundheitszustand des Arbeitsmarktes.

Beschäftigungszahlen / Erwerbstätigenquote

Diese Kennzahlen zeigen, wie viele Menschen in einer Volkswirtschaft arbeiten. Ein Anstieg der Beschäftigung ist ein Zeichen wirtschaftlicher Expansion, während Rückgänge auf Rezession oder strukturelle Probleme hindeuten können.

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Das nominale BIP misst den Gesamtwert aller in einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen, ohne Inflation zu berücksichtigen. Es ist der zentrale Indikator für Wirtschaftswachstum. Das reale BIP bereinigt diese Zahl um Preisveränderungen und zeigt das tatsächliche Wachstum der Produktion. Das BIP pro Kopf misst das durchschnittliche Einkommen bzw. die Wirtschaftsleistung pro Einwohner. Das ist wichtig für den Vergleich des Lebensstandards zwischen den Ländern.

Bruttosozialprodukt (BSP)

Das Bruttosozialprodukt misst den Wert aller Güter und Dienstleistungen, die von den Staatsangehörigen eines Landes innerhalb eines Jahres weltweit erwirtschaftet werden. Während das BIP also die Leistung im Inland von allen misst, misst das BSP die Leistung der Staatsangehörigen egal wo auf der Welt.

Ist das BSP größer als das BIP, wie z.B. in Deutschland, ist der Wohlstand der Inländer größer als das was im Inland erzeugt wird.

Ist das BIP deutlich größer als das BSP, wie z.B. in Irland, so ist der reale Wohlstand der Inländer geringer als das BIP erahnen lässt. In Irland sitzen viele US-Unternehmen wie Apple und Google, deren Gewinne aber an ausländische Eigentümer fließen.

Bei den USA halten sich BSP und BIP weitgehend die Waage, so dass der Wohlstand dem entspricht, was im Inland erzeugt wird.

Zinsniveau / Leitzinsen

Die Zinspolitik der Zentralbanken beeinflusst Investitionen, Konsum und Inflation. Niedrige Zinsen fördern Wirtschaftswachstum, während steigende Zinsen die Nachfrage bremsen.

Handelsbilanz / Leistungsbilanz

Die Handelsbilanz zeigt die Differenz zwischen Exporten und Importen. Ein positiver Saldo stärkt die heimische Währung, ein Defizit kann Abwertungsdruck erzeugen.

Produktion und Industrieindikatoren

Zahlen zu Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung oder Auftragseingängen geben Hinweise auf die Entwicklung von Produktion und Nachfrage in der Wirtschaft.

Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima

Diese Indizes erfassen die Stimmung von Konsumenten und Unternehmen. Sie sind Frühindikatoren für Konsumverhalten, Investitionen und wirtschaftliche Trends.

Fazit

Bis hierher solltest du bereits jetzt einen guten wirtschaftlichen Überblick über makroökonomischen Themen und die Geldpolitik erhalten haben. Im nächsten Artikel geht es um mikroökonomische Themen wie Preisfindung und Haushaltstheorie und im Kapitel Finanzanalyse um Unternehmenszahlen und Bilanzen.